Quand André Breton célèbre Alphonse Allais

André Breton, poète et écrivain français, fut l’un des artisans du surréalisme, ce mouvement où l’on prend la vie au sérieux en la rêvant.

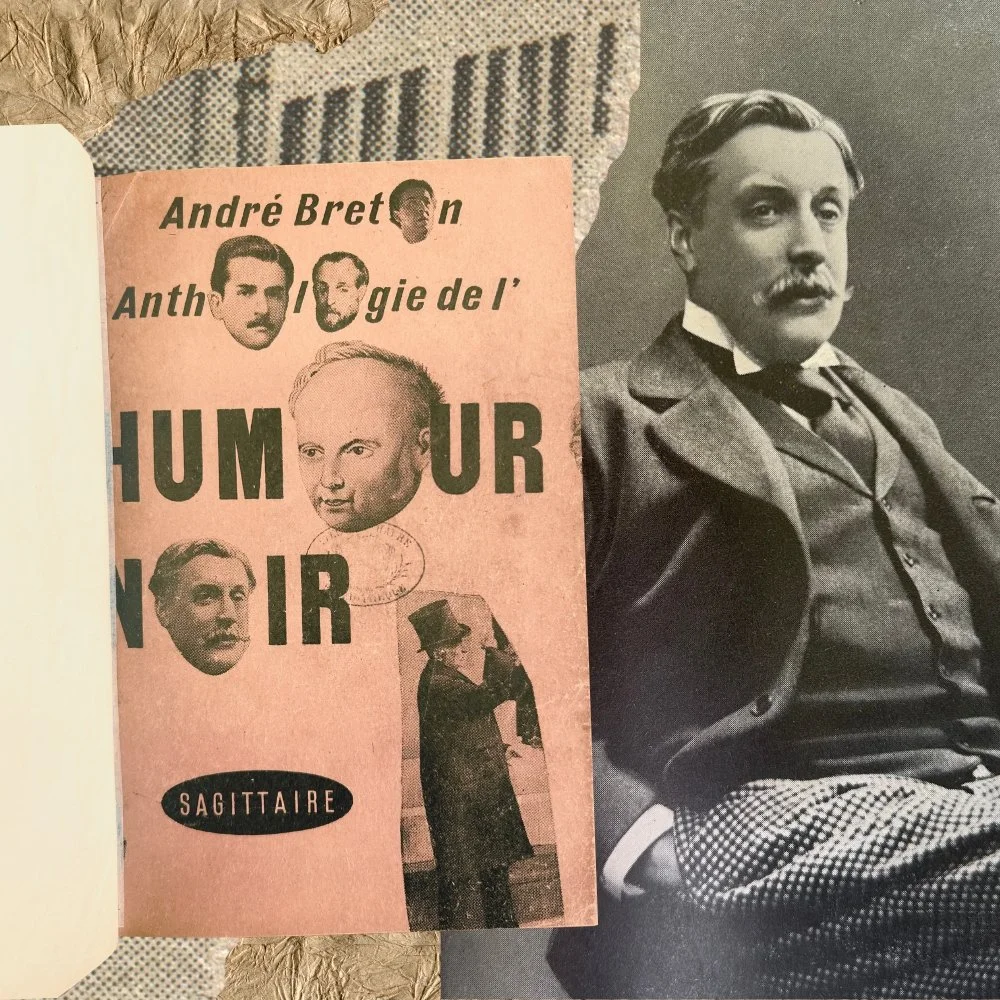

Paru à la fin des années 1930, son Anthologie de l’humour noir connut un destin mouvementé : d’abord interdite par la censure, elle reparut quelques années plus tard et s’imposa peu à peu comme un texte essentiel.

À l’époque, l’union des mots humour et noir paraissait si étrange qu’on la jugeait presque contre nature. Depuis, la formule a fait son chemin : elle est entrée dans le dictionnaire comme une idée qui avait simplement attendu son heure.

Breton y réunit écrivains et artistes qu’il introduit chacun par une notice écrite comme un portrait, traçant la lignée d’un esprit libre, ironique et insoumis. On y croise Alphonse Allais, Charles Cros, Joris-Karl Huysmans — qui serait le premier à avoir employé l’expression humour noir —, mais aussi Jacques Rigaut, Poe, Sade ou encore Dali : tous ces esprits pour qui le rire fut une arme et la lucidité, un art de vivre.

Texte d’André Breton, extrait de L’Anthologie de l’humour noir.

ALPHONSE ALLAIS (1854-1905)

Serait-ce que les bocaux de la pharmacie où Alphonse Allais passa son enfance ne reflètent rien de sombre — au-dessus d’eux le ciel d’Honfleur tel que le peindra plus tendre qu’un autre Eugène Boudin, non moins familier que Courbet et que Manet de l’officine paternelle — mais il est exceptionnel que son œuvre toute d’humour trahisse une appréhension grave, décèle la moindre arrière-pensée.

S’il s’apparente malgré tout aux auteurs incomparablement plus nocifs qui donnent le ton à ce recueil, c’est moins par la substance claire et presque toujours printanière de ses pages, dont le bouquet même est rarement amer, que par l’ingéniosité avec laquelle il a traqué, sous leurs formes les plus diverses, la bêtise et l’égoïsme petit-bourgeois qui culminèrent de son temps.

Non seulement il ne laisse passer aucune occasion de frapper de dérision le lamentable idéal patriotique et religieux exaspéré chez ses concitoyens par la défaite de 1871, mais il excelle à mettre en difficulté l’individu satisfait, ébloui de lui-même et sûr de lui qui côtoie chaque jour dans la rue.

Son ami Sapeck et lui règnent en effet sur une forme d’activité jusqu’à eux presque inédite, la mystification.

On peut dire que celle-ci s’élève avec eux à la hauteur d’un art : il ne s’agit de rien moins que d’éprouver une activité terroriste de l’esprit, aux prétextes innombrables, qui mette en évidence chez les êtres le conformisme moyen, use jusqu’à la corde, débusque en eux la bêtise sociale extraordinairement bornée et la harcèle en la dépaysant du cadre de ses intérêts sordides, à peu près comme la déportation morale équivaudrait à la condamnation à mort :

« Comme ses ancêtres sur leur barque, dira Maurice Donnay, remontaient le cours des fleuves, il remontait sur ses contre le cours des préjugés. »

L’ombre de Baudelaire n’est pas loin et, en effet, les biographes nous rappellent que lorsque le poète vient voir sa mère à Honfleur il se plaît à rendre visite au père d’Alphonse Allais et marque sans doute son empreinte sur l’enfant (Alphonse Allais habitera, à la fin de sa vie, la « maison Baudelaire »).

L’existence d’Alphonse Allais est liée à l’astre, très vite périclitant, de ces entreprises excentriques que furent successivement les Hydropathes, les Hirsutes et le Chat-noir, sur lesquelles découvre d’un chapeau haut-de-forme la pensée encore mystérieuse de cette fin du dix-neuvième siècle.

On a tenté, bien vainement jusqu’à ce jour, de dénombrer les inventions toutes gratuites de l’auteur d’A se tordre, produit d’une imagination poétique qui se situe entre celle de Zénon d’Elée et celle des enfants : fusil, dont la crosse est en mille-feuilles et la balle remplacée par une véritable aiguille, pouvant traverser quinze ou vingt hommes, enfilés, liés et empaquetés du même coup ; poissons voyageurs, destinés à remonter le dépôt pour cyprins timides ; intensification du foyer lumineux des vers luisants ; huilage de l’océan pour rendre les flots inoffensifs ; tire-bouchon mû par la force des marées ; essoreuse de poche ; maison-ascenseur qui s’enfonce dans le sol jusqu’à l’étage à atteindre ; train lancé sur dix lames superposées courant chacune à raison de vingt lieues à l’heure, etc.

Il va sans dire que l’édification de ce mental jeu de cartes exige avant tout une connaissance approfondie de toutes les ressources qu’offre le langage, de ses secrets comme de ses pièges :

« C’était un grand écrivain », pourra dire, à la mort d’Alphonse Allais, le sévère Jules Renard.