La foudre et le rire : Léon Bloy et Alphonse Allais, l’amitié des contraires

Entre le mystique incandescent et le roi du calembour, une étrange amitié éclaire les nuits de Montmartre…

Peu connu aujourd’hui en dehors des cercles de lettrés — tout comme son confrère Alphonse Allais — Léon Bloy est souvent relégué à l’image d’un polémiste illuminé, tandis qu’Allais demeure trop aisément réduit au rôle de simple faiseur de rires.

Une vision réductrice qui ne rend justice ni à l’un ni à l’autre.

Car Bloy, figure majeure du pamphlet et de la littérature mystique, reste l’un des stylistes les plus singuliers de son époque, tandis qu’Allais s’impose désormais comme un précurseur de l’humour absurde et du non-sens, avant-gardiste bien avant Dada et les surréalistes.

Ces deux écrivains de la fin du XIXᵉ siècle nouèrent, au cœur du Chat Noir, une amitié discrète mais réelle.

L’un maniait la pirouette, l’autre l’invective biblique ; mais tous deux partageaient le goût du mot juste, une droiture d’esprit, et une allergie absolue à la médiocrité.

Léon Bloy photographié par Dornac (1858 - 1941).

Né à Périgueux en 1846, Léon Henri Marie Bloy grandit entre deux pôles : un père rationaliste et franc-maçon, Jean-Baptiste Bloy, et une mère catholique fervente, Anne-Marie Carreau. De cette fracture naît une tension intérieure qui irrigue toute son œuvre.

Arrivé à Paris à vingt ans, il connaît la misère, fréquente les cercles blanquistes, puis, en 1867, croise la route de Barbey d’Aurevilly, qui devient son mentor. Sous son influence, il découvre la littérature comme arme et comme vocation.

Vers 1877, il fait la connaissance d’Anne-Marie Roulé, une jeune femme tourmentée qui se convertit. Leur union mystique, née d’un élan de foi et de miséricorde, bascule peu à peu dans la tragédie : Anne-Marie perd la vue, puis la raison, avant d’être internée à Sainte-Anne en 1882. Cette déflagration intime bouleverse Bloy et marque sa véritable entrée en littérature.

« Je suis entré dans la vie littéraire à trente-huit ans, après une jeunesse effrayante et à la suite d’une catastrophe indicible qui m’avait précipité d’une existence exclusivement contemplative dans le monde infernal des réalités humaines… »

— Lettre à Octave Mirbeau, 1897

Bloy au Chat Noir

En 1882, c’est par l’entremise de son cousin Émile Goudeau que Léon Bloy rencontre Rodolphe Salis, au moment où celui-ci ouvre son cabaret du Chat Noir, boulevard Rochechouart.

Bloy, qui avait quelque peu fréquenté les réunions des Hydropathes — fondées et présidées par Émile Goudeau —, retrouve dans ce nouveau lieu l’esprit frondeur et ironique des soirées du Quartier latin.

Les Hydropathes, qui “bataillaient, chicanaient et épilogaient” dans les cafés de la rive gauche, se sont transportés à Montmartre, emportant avec eux leur verve, leur désinvolture et ce goût du mot d’esprit.

Autour de Salis se presse une troupe bigarrée d’artistes et de poètes : Maurice Rollinat, Georges Lorin, les frères Cros, Edmond Haraucourt, Alphonse Allais, Marie Krysinska, et bien d’autres encore.

Ce “gentilhomme cabaretier”, comme l’écrira plus tard Bloy, ne manque pas de flair : il attire à sa table les plumes les plus vives de la bohème et les musiciens les plus fantasques.

Rédacteur en chef du journal éponyme du cabaret, Émile Goudeau fait rapidement appel à la verve indomptable de son cousin.

Bloy y signe alors ses articles sous le titre d’Entrepreneur de Démolitions, qu’il assume avec une ironie mordante jusque sur ses cartes de visite :

Son premier article, daté du 5 août 1882, prend la forme d’un hommage à une chanson de Georges Lorin, Les Gens.

Mais dès les textes suivants, le ton change. La voix se durcit, s’enflamme : diatribes contre la bourgeoisie, invectives, colères théologiques.

Au milieu des fumistes, sa prose rugit.

Salis, fasciné par ce verbe incandescent, aurait-il invité la foudre dans la maison du rire ?

Dom

Léon Bloy.

Uzès. 16 août 1884.

NOTE DE LA RÉDACTION

Le Chat Noir — 5 janvier 1884

« Nous rappelons à nos lecteurs que nous laissons à M. Léon Bloy la responsabilité entière de ses violences écrites. Nous ne pourrions changer un seul mot à ses articles sans nous exposer à être assassinés ou pour le moins atrocement torturés. Que les personnes non satisfaites veuillent donc s’adresser directement à l’auteur. »

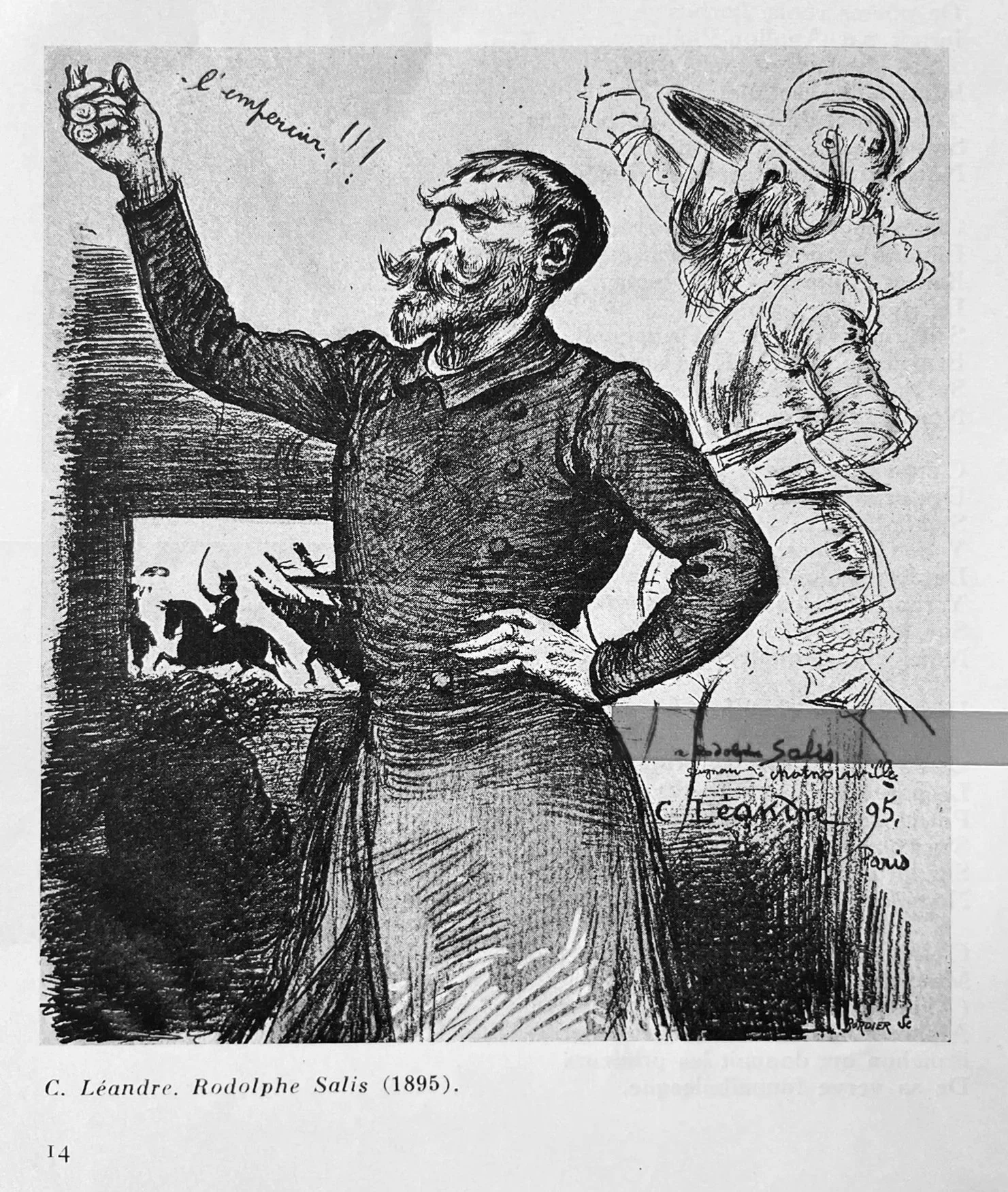

Le gentilhomme-cabaretier.

Léandre. 1895.

Parmi les anecdotes de Bloy au Chat Noir, celle ci-dessous reste sans doute la plus marquante…

À l’origine, Bloy avait pourtant signé un bel article plein d’admiration pour le Sâr Péladan !

Mais le mage, avec sa grandiloquence et ses élans mystiques, amusait depuis longtemps la bande du Chat Noir.

Lorsqu’une plaisanterie à son sujet parut dans le journal, tout Montmartre s’en donna à cœur joie.

La querelle du Sâr : éclats mystiques et sarcasmes montmartrois

Écrivain symboliste, critique d’art et fondateur de l’Ordre de la Rose-Croix catholique et esthétique du Temple et du Graal, celui qui s’était autoproclamé Sâr Mérodack, prince de Chaldée, cultivait une image théâtrale et hiératique.

Sa chevelure, ses poses prophétiques et ses tenues orientalisantes — tuniques, chaînes, capes et médaillons — faisaient sourire le Paris des fumistes.

À Montmartre, on se moquait gentiment de ce mage trop sérieux, trop décoré, trop persuadé de détenir la clef du mystère.

Joséphin Péladan

(Lyon, 28 mars 1858 – Neuilly-sur-Seine, 27 juin 1918).

Le 11 octobre 1884, Léon Bloy consacre au Sâr Joséphin Péladan dans Le Chat Noir un article vibrant sur son roman Le Vice suprême :

« J’en demande humblement pardon aux imbéciles et aux goujats qui sont la majorité de mes lecteurs, mais aujourd’hui, je ne puis m’empêcher de pousser quelques cris d’admiration, à la place des engueulements ordinaires dont je les récompense, toutes les semaines, pour leur déshonorante sympathie (…). Le seul romancier dont je ne rougirais pas de décrotter les bottes intellectuelles. »

En 1891, le 21 mars, les lecteurs du Chat Noir découvrent, dans la rubrique fantaisiste des secrétaires de rédaction, la mention :

Joséphin Péladan (Sâr) — Derrière éprouvé.

Et, avec surprise, dans le numéro du 18 avril :

Joséphin Péladan — Derrière récalcitrant.

Mais d’ailleurs, qui en est l’auteur ?!...

Le 27 avril, après avoir lu le nouveau titre que Le Chat Noir attribue au Sâr, le journal La France se rend chez Rodolphe Salis pour l’interviewer. Salis s’en défend à sa manière, mêlant verve et désinvolture :

« Le mot dont il s’est offensé n’était qu’une façon gauloise chatnoiresque d’exprimer cette admiration que je ressens pour lui… » (…)

« Nous le blaguions bien un peu comme nous blaguons tous entre camarades ; et ce fut même à propos d’une de ces blagues qu’il se brouilla avec nous en 1884. Péladan, cette année-là, avait obtenu un prix aux Jeux floraux de Toulouse. [Auguste] Marin remplaça la fleur qui devait être envoyée à Péladan par une de ces petites cyprées en argent qu’on fabriquait alors à Marseille. Péladan prit mal la plaisanterie et cessa de nous fréquenter. »

Et d’ajouter, non sans ironie :

« M. Péladan a déjà eu l’honneur de figurer une fois dans Le Chat Noir comme secrétaire de rédaction, avec ce qualificatif : “Comme la lune”. Quand ce n’est pas la lune, c’est le derrière et, en somme, cela revient toujours au même. »

Furieux, Péladan écrit au directeur de La France une lettre publiée le 30 avril.

Cette fois, Léon Bloy se trouve directement mêlé au scandale :

« En 1882, Léon Bloy m’emmena une après-midi au Chat Noir. (...)

La seconde ou la troisième fois que je vis le cabaretier, ce fut chez le Connétable qu’il venait inviter à un dîner-spectacle. Bloy, ce même chrétien qui a barré de pugilat la chambre mortuaire de d’Aurevilly et empêché la prière agenouillée des plus vieux amis du mort, Bloy avait inventé en paiement de ses propres repas cette confession de l’auteur des Diaboliques. (...)

La quatrième fois que je revis le cabaretier, je passais dans la rue où la police le laissa maître, il fit un signe et sitôt une hure formidable me salua ; ceci avait lieu l’été dernier. (...)

Mon procès n’est rien autre que ce souffle qu’on jette sur les bornes où tous les chiens s’arrêtent. »

Sur le conseil d’Alphonse Allais, Rodolphe Salis dépêche auprès du Sâr deux de ses plus spirituels ambassadeurs — Allais lui-même et Maurice Donnay — pour tenter d’apaiser la querelle.

Le 30 avril 1891, les deux émissaires lui adressent un rapport d’une ironie exemplaire :

« Mon cher Salis,

(…) Quant à la réparation par les armes, le Sâr ne consent pas davantage, pour les raisons qui suivent :

1° Quoique bon catholique, se trouvant en délicatesse avec la cour de Rome, il encourrait, en cas de duel, l’excommunication papale ;

2° À cause de certains pouvoirs occultes, il est sûr de vous tuer, ce qui constituerait un assassinat ;

3° Cet assassinat entraînerait pour lui l’impureté hermétique (…).

— Alphonse Allais & Maurice Donnay, Paris, 30 avril 1891. »

Bref, l’affaire n’eut pas de suites.

« À l’heure qu’il est, ni Donnay ni moi ne savons si le Sâr parlait sérieusement ou s’il s’est payé notre tête », écrira plus tard Allais.

Le 6 mai, les adversaires, d’un commun accord, décident d’oublier leurs injures réciproques.

Mais entre-temps, Péladan aura été copieusement raillé : le Mage d’Épinal, le Mage de Camelote, le Pélican blanc, le Sâr Pédalant...

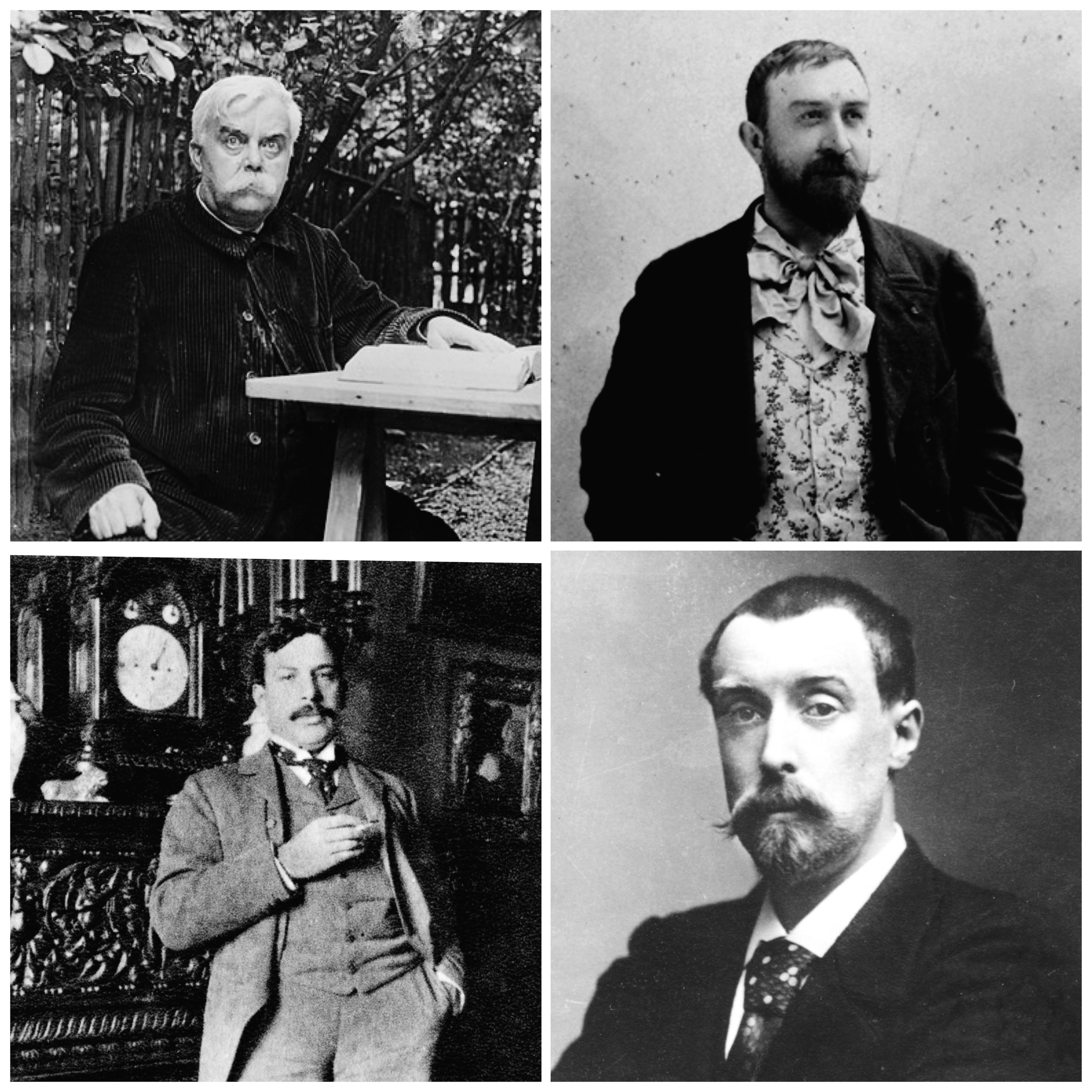

De haut à gauche : Léon Bloy, Rodolphe Salis, Maurice Donnay, Alphonse Allais.

Bloy, cependant, n’en resta pas là. Le 14 mai 1891, il écrit à Léon Deschamps, directeur de La Plume :

« Il n’y a, certes, aucun péril à couvrir le Péladan physique de crachats et de soufflets, mais nous sommes trop pauvres pour encourir un procès en diffamation. »

Les tensions ne s’arrêtent pas à ces plaisanteries.

Elles vont même prendre une tournure dramatique dans les semaines suivantes.

Les circonstances de la mort de Jules Barbey d'Aurevilly — survenue quelques mois plus tôt — valurent de violentes attaques dans le journal La France, sous la plume de Joséphin Péladan.

Pour ce dernier, Léon Bloy et Louise Read auraient laissé mourir Barbey d'Aurevilly sans l'assistance d'un prêtre.

Un procès retentissant fut alors intenté par Péladan à l’encontre de Léon Bloy et de Léon Deschamps, rédacteur en chef de la revue La Plume.

Louise Read, ancienne secrétaire et confidente du maître des Diaboliques, fut instituée légataire universelle dès avril 1891.

La quasi-totalité de la presse d’alors salua la condamnation du “Sâr”, en octobre 1891 : un verdict perçu comme la revanche morale d’un Bloy humilié, et la fin publique des outrances du mage.

Ainsi se conclut cette querelle.

Rencontre et respect mutuel

Bien avant les soirées du Chat Noir, Allais et Bloy s’étaient déjà croisés.

Leur première rencontre remonte à 1879, lors d’une réunion des « gens qui n’aiment pas beaucoup l’eau », orchestrée par Émile Goudeau.

En 1884, dans L’Épée dans la boue, Bloy, fidèle à ses emportements, attaque Le Colonel Ramollot, œuvre de Charles Leroy, qui n’est autre que le beau-frère d’Alphonse Allais.

Ce choix est-il anodin ?

Charles Leroy, journaliste, caricaturiste et franc-maçon — comme le père de Bloy — incarne pour l’écrivain ce rationalisme voltairien qu’il exècre. À travers lui, c’est tout un monde qu’il vise : celui de la libre-pensée triomphante, des esprits « modérés », et du sarcasme bourgeois érigé en vertu.

Là où Leroy s’amuse, Bloy prophétise.

L’un croit au progrès, l’autre au Jugement.

Il me semble — et je précise qu’il s’agit bien ici de mon interprétation personnelle — que Bloy règle en attaquant Leroy quelque chose de plus intime : une forme de vengeance symbolique contre la figure paternelle, ce père rationaliste et maçon qu’il accusait d’avoir « tué Dieu dans la maison ». Leroy devient alors, peut-être malgré lui, le réceptacle d’un conflit de filiation spirituelle que Bloy porte en lui depuis l’enfance.

Caradec écrit qu’Allais et Leroy « en rirent de bon cœur ».

C’est très possible.

Mais pour ma part, j’entrevois autre chose derrière ce rire.

Allais, en véritable homme du monde, savait parfaitement naviguer entre les positions politiques, les susceptibilités familiales et les querelles d’ego.

Il me semble — toujours dans le registre de l’hypothèse — qu’Allais pouvait très bien comprendre, voire partager une partie du diagnostic de Bloy sur ce rationalisme triomphant qui écrase le mystère et rudoie le sacré.

Simplement, il n’était pas homme à le dire, encore moins à s’exposer dans ce type de débat.

Allais laisse donc les choses suivre leur cours : Bloy tonne, Leroy s’amuse, la famille ne se froisse pas.

Il observe la scène avec cette distance amusée, mais aussi avec une forme de réserve prudente, qui lui est propre.

Entre prudence mondaine, humour protecteur et désintérêt profond pour les querelles idéologiques, il laisse passer l’orage — sans encourager, sans contredire, sans se compromettre.

Georges Auriol collaborateur au Chat Noir écrivit :

« Le rapprochement peut paraître blasphématoire, je le maintiens ; et je range dans la même escouade Léon Bloy, Villiers de l’Isle-Adam et Alphonse Allais, tous trois ayant été possédés par l’Esprit de Mystification.

Peut-être le moins catholique était-il Allais… Mais le rire souverain, robuste et clair que nulle vapeur de spleen ne peut corroder, c’est Marchenoir qui le détenait.

Ce farouche entrepreneur de démolitions à qui les couvre-chefs à revers cramoisis, transmis par le connétable des Lettres prêtèrent l’aspect d’un policier avant qu’il n’adoptât le chapeau mol et le velours à côtes — ce peintre magnifique de la douleur était gai. Foncièrement.

Son rire n’éclatait pas. Il lui montait aux narines, comme l’acide carbonique d’un soda pour s’épanouir ensuite, avec un renâclement, dans sa formidable moustache. Rire périgourdin, dominé par un flamboiement d’œil, qu’on eût vainement attendu sous les sourcils blonds d’Alphonse Allais. »

Petite anecdote, grande amitié

En avril 1891, Allais devait dîner chez les Bloy, mais une grippe l’en empêche.

Il adresse alors à son ami cette lettre :

« Mon cher Bloy,

Loin de pouvoir me rendre à ton aimable invitation, me voilà obligé de me recoucher.

Je suis totalement aboli par une grippe sinistre qui me guette depuis quelques jours…

Excuse-moi auprès de Madame Bloy et laisse-moi te serrer la main cordialement. »

Difficile d’imaginer Bloy, homme entier et ombrageux, convier à sa table quelqu’un dont il n’aurait pas eu l’estime…

Bloy cite Allais — et Allais lui rend la pareille

Après avoir quitté le Chat Noir, Léon Bloy cite explicitement son ami dans L’Exégèse des lieux communs (1898) :

« On voit apparaître un “long bougre de trente-cinq ans” (…) et signe une lettre du nom d’“Alphonse Allais, ex-pharmacien de première classe”. »

Sous la raillerie — car Allais n’a jamais terminé ses études de pharmacie — se devine une véritable estime : le citer, c’est lui accorder une place dans cet univers à la fois spirituel et singulièrement sien.

Tout au long des années, les deux hommes continuent de se faire signe à distance.

Dans une chronique publiée dans Le Sourire du 15 juillet 1905, sous le titre Ante porcos, Allais écrit :

« Je fus comblé d’aise à l’annonce que les quelques lignes publiées ici même sur mon vieux camarade Léon Bloy et son admirable livre ont eu quelque action sur la vente de cet ouvrage passionnant. »

Une reconnaissance mutuelle : deux hommes qui, derrière le rire et la fureur, se reconnaissent dans la même exigence de vérité.

L’article s’ouvre sur une photographie célèbre de Léon Bloy, posant face à l’objectif avec, griffonnée de sa main, cette phrase devenue manifeste :

« Je ne suis pas un contemporain & je n’ai jamais été chez moi. Alors… zut ! »

Et il se referme, qu’il le veuille ou non, sur son portrait réalisé par Jonathan Vandromme, artiste contemporain — preuve que, plus d’un siècle plus tard, son regard continue d’interpeller les nôtres.

Un grand merci à Jonathan Vandromme pour son aimable autorisation de diffusion de ce dessin.